第62回 関東甲信越肢体不自由児者父母の会連合会神奈川大会 報告

- setagayashitaifubo

- 2025年8月30日

- 読了時間: 3分

2025年8月1日(土)12:30~19:45

横浜ランドマークタワー

≪大会テーマ≫

「住み慣れた地域で共生社会の実現」

~当事者目線の障害福祉を実現し、地域で安全・安心に暮らせる社会へ~

平成28年7月26日の神奈川県立障害者支援施設「津久井やまゆり園」の痛ましい殺傷事件から9年経ち、この間に神奈川県の障害福祉が大きく変わってきたことに焦点を当てた。

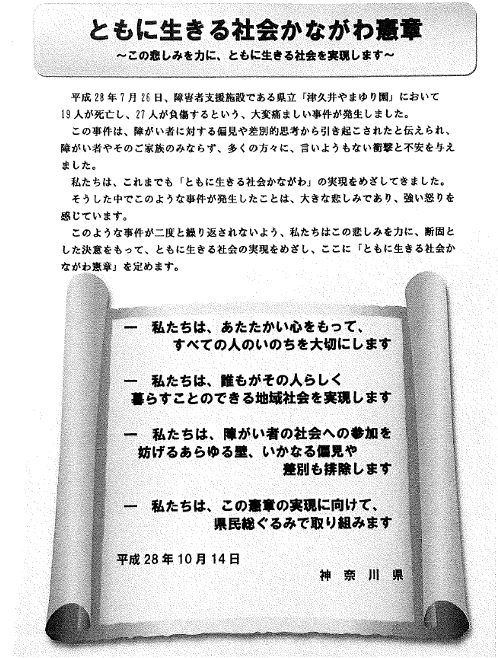

同年10月に「ともに生きる社会かながわ憲章」が定められ、それを実現するため令和5年度に「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例~ともに生きる社会を目指して~が施行された。「障害者に関係する全ての人が本人の気持ちになって考える、本人の望みや願いを大事にし、障害のある人が自分に必要なサポートを受けながら暮らせる社会をつくること」を目指している。この憲章を元に講演と意見交換が行われた。

基調講演

演題:当事者目線の障害福祉推進(条例)と共生社会

講師:石渡 和実(いしわたかずみ)氏(東洋英和女学院大学名誉教授)

世田谷区の障害者施策推進協議会の会長をしてくださっている石渡先生の講演でした。

障害がある方が当たり前に地域で暮らせる社会をつくっていきたい。社会が変われば弱者と言われていた人たちは弱者ではない。

最初は障害者権利条約と「障害者観」の転換について。障害者権利条約の17条「個人をそのままの状態で保護すること」の『そのままの状態』というのは、生まれたそのまま、ということで、どんなに障害が重くても、どんな支援が必要であろうと、その人はかけがえのない存在であるんだ。ということ。

人権を考える時に12条「法の前の平等」では、本人の思い・希望を大事にする支援が意思決定に通じる。意思決定は自己決定ではない。意思決定支援の必要性において自己決定のための支援の在り方が問われる。としている。本人が決めるのを待って見守って、本人の思い・主体性を大事にすること。意思決定のための支援こそ、共生社会を実現する基本である。と言われました。

パネルディスカッション

テーマ:肢体不自由児者・重症心身障害者(医療的ケアを含む)が地域で暮らすためには

コーディネーター:石渡和実氏

パネラー

石塚史広氏(社会福祉法人キャマラード医師)

小児科医として考えるライフステージごとの多種連携

躰道正成氏(神奈川県福祉子ども未来局)

新たな条例の制定とその後の取組み状況など

伊藤文康氏(海老名市教育委員会教育長)

「フルインクルーシブ教育」について

牧野正子氏(神奈川県肢連役員)

地域で暮らすということ

中山文彦氏(神奈川県肢連顧問)

父母の会活動への提言